坂の街

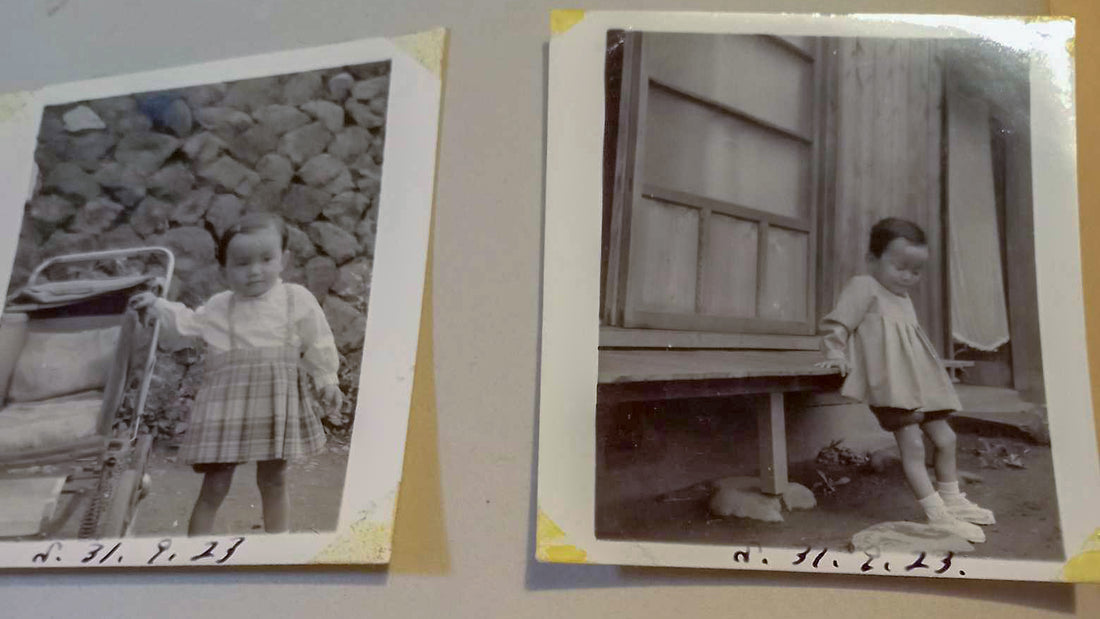

幼いころに住んでいた住宅のある坂の街を60年ぶりに訪れた。

国道から脇に入り、石垣のある坂道をつづらに折れながら川まで下るその道沿いに20軒くらいの家があり、私の住んでいた家は、坂の一番上に3軒が連なる一番奥だった。

坂道の始まる石垣のところからは下まで見渡せたはずだ。今はどんな人たちが住んでいるのだろう。好奇心と期待で私はあの頃と同じように上から覗き込んだ。

そこに見えたのは本当にあの家なのだろうか。最初に右側の3軒の一番奥を、真ん中を、一番入口を、何度も右から左へと目を凝らして、当時の面影を懸命に探した。3軒とも今は住む人もなく庭や道だったところも草に覆われて廃墟のようになっていた。

父が育てていたチューリップやバラのアーチ、小さな池、裏庭は父が開墾した畑に野菜を作り、鶏小屋があったはずと、記憶の片鱗を見つけ出そうとした。

空き家となるまでには何家族が住み替わったことだろう。その住人たちが少しずつ手を加えて、ドアを新しくしたり、勝手口を改修したり、増改築した痕跡が見えた。そして、記憶と比べるとそこにある家と庭は信じられないほど小さくて狭かった。

河原に降りてみよう、と坂をゆっくり下り始める。

私の家の前、つまり3軒の真ん中の家は田中さんだ。

大工のお父さんは仕事が終わって帰ってくる時、石垣の上から自分の家の勝手口の辺りに材木を投げ落としていた。そして手ぶらになってから石垣の上をぐるりと回って坂を下りて家に帰る。材木はお風呂を沸かす薪になった。

私よりひとつ上の『こうちゃん』という男の子と、その兄がいた。

田中さんの前の沢田さんの家は、玄関を開けると皇太子さまと美智子さまのご結婚の時の写真が飾ってあった。

沢田さんのお父さんは、家で洋服の仕立屋をしていた。

ある時、わたしは坂の下の方にある遊び場に行こうと家を飛び出して、沢田さんの家の前を右に曲がり坂を下ったところですべって転んだ。泣いていると、がらりと玄関が開く音がして沢田さんが家から出て来る。怒られるかと思い泣くのをやめたが、沢田さんは無言で私を抱き起こすと、また直ぐに家に入ってしまった。どこかに用事があって出てきた訳ではなかったのか、と思った。

沢田さんの家には、『こうちゃん』と同い年の『ひろし君』と姉の『みとしちゃん』がいた。

沢田さんの前を右に折れて坂を下ると、遊び場があり、子どもたちが石けりやゴム飛びをしたり、ぶらんこを漕いだりしていた。

遊び場に面したところには、吉田さんという大きな家があり、同い年の『のーちゃん』という男の子と『ちゃーぼ』という姉がいた。お母さんは床屋さんだった。吉田さんの家は、ここの住宅のほかの貸家とは全く違って、大きさも、間取りも屋根の色も別だった。当時は持ち家という言葉は知らなかったが、母からあそこは自分の家だと聞いていた。

この坂の住宅の中で最初にテレビが入ったのも吉田さんだった。珍しくて、晩ご飯も早々に、大人も子供もテレビを見に集まった。次第にほかの家もテレビを購入したので、1年か2年くらいの間に、皆テレビは自宅で見るようになった。

そういえば、まだテレビがなかった頃、時々父は家に近所の子供たちを呼んで、幻灯機の映写会をしてくれた。父の語りや歌はなかなか上手で【安寿と厨子王】の話は何度観ても安寿が可愛そうでたまらなかった。みんなは紙芝居の時のように、始まる時と終わる時に拍手をするので、私は少し得意になった。

話を吉田さんの家に戻すと、その大きい家には間借人もいて、ほかに貸家もあった。ある時、間借りをしていたおばちゃんが、私たちに踊りを教えてくれた。

子どもたちが畳の部屋に上って、皆で輪になり、

「ほってーほってーまたほってー、かついでかついであとさがりー」

あそーれ

「〽つうきーがーでたでたーつきがーぁでたーぁ よいよい♪」

部屋の中をぐるぐる廻りながら踊り、終わってからも興奮して家に帰った。夕食の時に両親に話すと、母は驚いた顔をして「もう行ってはいけない」と言い、父は「それはたんこうぶしだなぁ(炭坑節)」と言っただけだったが、少し笑っていたような気がした。おとなってよく分からないな、と思った。

そして吉田さんのところの貸家で暮らす人たちには、ほかにも忘れられない出来事がある。

私よりも少し小さくて、人目を引く可愛いらしい女の子がいた。私はその子のことが大好きだったし、よく遊んでいた方だと思っていた。その子は、お母さんと、なんとなく私がお父さんじゃないと感じていた男の人と、3人で暮らしていたのだが。

ある時、遊び場の方から吉田さんの家の脇の細い道を抜けて近道を歩いていると、この子の家の窓が開いてその男の人が洗濯物をしまいながら、こちらを見ると急に、「いたずらっこ、いたずらっこ、もう家に来ても中に入れないからな!」と低い小さな声で言うなりピシャリと窓を閉めたのだ。

何のことかわからなかったが、そのまま通り過ぎ、子ども心にこのことは誰にも言わないでおこうと思った。

その可愛い女の子はお母さんのことをママと呼び、お母さんからはベッツィと呼ばれていた。そういえば私は、近所の男の子たちから「べっぴーちゃんと遊んではダメだぞ」と言われた事があった。

そんなある日、この辺りでは見たこともないとても大きな男の人たちが3人くらい吉田さんの家に入って行き、辺りの人々が注目していた中、暫くして出て来たと思ったら坂の上の方に歩いて帰って行った。

家の庭で友だちと遊んでいると、吉田さんの『ちゃーぼ』が息を切らしながら来て、「服の下にピストルを隠していた」とか、「ベティちゃんを連れに来たらしい」とか、「タチカワ」、「ガイジン」とか話していたが、みんなはよく分からなくて、目をまん丸くして聞いていた。

ベティちゃんたち3人が知らないうちに何処かに引っ越していったのはこのあと直ぐだった。

遊び場の先を右に行くと藤沢さんだ。お父さんは自転車の荷台に括り付けた佃煮を売りに行く仕事のほかに、詩吟の先生もしていた。

私よりひとつ上の『しげ子ちゃん』と、その兄と、さらに大きい姉がいた。開放的な家で、私はよく、玄関や縁側から部屋に上がって、遊んだり、近所の大人たちの話を聴いたり、大きな缶からお菓子を出してもらって食べたりしていた。

その日もいつものように中に入ると、なにか様子が違う。子どもたちが畳を拭いているところで、よく見ると拭いているのは血液らしく、母親は鼻血を出していて、誰かが泣いていたかもしれない。姉が「お父ちゃんは気が短いから」と言いながら母を気遣っていた。

あとから考えてみれば、とんだところに上がり込んでしまった私だが、誰も気にも止めず帰れとも何とも言われなかった。

その奥の家はたしか畠山さんといった。私よりふたつくらい上の、いつもにこにこして明るいお姉さんで髪を三つ編みにして両方の肩におさげにしていた。その上にもっと大きいお姉さんもいたけれど大きい方のお姉さんとは一緒に遊んだ記憶はない。

その畠山さんの家の前を通っても行けるし、遊び場の方からも直接行ける家が三井さんだ。ここのお父さんは昼に、着流し姿で歩いていることがあった。のちに教科書に出てくる太宰治の写真を見た時は、三井さんを思い出した。

ある時、私はいつもの遊び場で、家から持参した布で拭き取って何度も描けるような小さいキャンバスと、箱に入ったクレパスで、草の上に体育座りをして、まるで写生をしているかのようなスタイルで、いつも同じ「青い空に富士山とお日さまと赤いチューリップ」を描き終わったところだった。そこに通りかかった三井さん、私のところに来て箱の中から赤いクレパスを取り出し、描いた絵にグルグルグルと丸を書くと無言で行ってしまった。

あまり遊んだ記憶はないが私より二つか三つ小さい『なおとくん』とかいう男の子がいた。この太宰治似のおじさんの事は、後々父との間で何度か話題になった。

東京藝術大学美術科卒業の実は有名な画家の先生だという。健康を害して高校の美術教師を休職中だった事や、お酒が好きで健康を損ねたらしい事、いつかの花丸の大サービスはおそらくほろ酔い気分だったのではないか、などなど。

住んでいた家から遠くなるにつれ記憶もだんだん薄れて曖昧になり、どこの家だったか思い出せないのだが、一番下の河原の近くで友だち何人かと遊んでいた時のこと、夕方になり、友だちはひとり、またひとりと、帰ってしまい気が付くと私一人になっていた。私も帰ろうとして歩いているといい匂いがしてきて、通りがかった家の勝手口からそこの家のおばちゃんが出て来くると私の目の前につまようじに刺したかぼちゃの煮物を差し出した。私が食べ終わるのを見ておばちゃんはにっこりして、また勝手口に入ってしまった。私は急に寂しくなって帰り道を急いだ。

今思い出しても、あの時食べたかぼちゃの煮物は人生で一番美味しいかぼちゃだった。

三井さんの先に小学校の高学年の少し怖そうなお兄さんのいる3人家族の家があった。お父さんは病院の先生でお母さんは看護婦さんだった。

ある年のお正月に母とふたりで母方の実家に行っている時、父から電話がかかってきたのだ。当時は家に電話がある家は、吉田さんか、坂の上のラーメン屋くらいで、もちろん我が家に電話はない。それだけでいつもと違ったが、受話器を置いた母は暗い声で、この家の奥さんがクレゾールを飲んで亡くなってしまったと言ったのだ。私は家のトイレにもおいてある消毒の薬の事だと思い、触ってはいけないと言われていた茶色の瓶をぼんやり思い浮かべながら、あのお母さんは看護婦さんなのに知らなかったのかなと思った。

その後、この家のお父さんが新しいお母さんを連れて、近所の何軒かに挨拶に行ったらしいこと、そして、近所の人たちがまだ早過ぎると言っていることを、母が父に話していた。

私は、なぜか、年が離れていて遊んだ記憶はなかったが、時々乱暴そうに見えたその家の男の子の顔が浮かんだ。そして、私の家族があの住宅から引っ越すよりも先に、その家族はどこかに越して行った。

その家の前を更に下ると、川沿いの一番下の住宅が何軒かある道に行き当たる。

突き当りを左に曲がって2軒目が沢上さんという、お父さんが警察官の家で、私よりひとつ下の男の子と高校生のお姉さんとその間にもうひとり男の子がいた。ここのお母さんと私の母は同じ和裁の内職をしていて仲が良かった。母たちの仕事先のバス旅行で、家族みんなで千葉まで潮干狩りに行った事もあった。

この家で飼っていたスピッツが子供を産んだと聞いた時は、その子犬が飼いたくて、毎日何回も見に行ったので、最初難色を示していた母がついに折れ、念願叶って家に連れてくることができた。嬉しくて一緒に遊んだ沢山の思い出がある。

多分小学一年生の頃の記憶だと思うが、このあと一年くらいで父の仕事が転勤になり、この坂の住宅から引っ越すことになるのだ。

気が付けば坂の一番下まで来ていた私は、河原に降りられる場所を探した。どこも頑丈な柵が取り付けられていて降りられそうな所は見つからなかった。河原を見ると、そこには丈の高い草が生い茂っていて、かなり以前から人が降りた気配は全くない。

夏になると、家から水着で川まで走って行って友達と遊んだ事。釣りをする父の傍らでいつも川遊びをした事。近くの小学校の子どもたちが先生に引率されて泳ぎに来ていた脇で一緒になって遊んでいた時、浮き輪ごと流されそうになってその先生に助けられた事。親に内緒で友だちと、ずっと上流の大きな石のある所まで探検に行った事。

長い時間の流れの中で、変わっていない物はなに一つなかった。

そう思うと、今見てきた坂の街や、目の前の川は、60年以上前の幼い自分の見た幻想なのかもしれない。

それとも、思い出の方が幻想に過ぎないのか。

そんな空想をしながら、来た時よりも更にゆっくり坂を上がった。

この記事を書いた人

R🎗B

還暦で生まれ変わり10歳になる

今年の目標はおひとりさま旅行にデビューする事